おいでませ。

ぼんちゃん(@bonchan0433)です。

この記事では、累計200万部を超える名著、嫌われる勇気より、

共同体感覚について解説していきます。

共同体感覚とは、対人関係のゴールであり、他者を仲間だとみなし、

そこに自分の居場所があると感じられる事を概念として提唱しています。

一見すると、タイトルの嫌われる勇気と真逆の事を言っているように感じるかもしれません。

ですが、この記事を読み終わった後、筋道に立った主張がされていると実感できるはずです。

ぜひ最後までお付き合いください。

では参りましょうっ!

そもそも共同体感覚って何?

共同体感覚を英語にするとsocial interestとなり、社会への関心を意味しています。

社会と聞くと、学校や会社などがイメージされますが、本書ではもっと細かい部分に触れています。一番身近なところから考えていきましょう。

この『社会』という単語、最小の単位は何になるでしょう?

この場合、『わたしとあなた』になります。

二人の人間がいたらそこに社会が生まれ、共同体が生まれるのです。

その共同体の中で、自己への執着(self interest)から

他者への関心(social interest)へと切り替えていく必要があります。

意外と知らない『自己への執着』

自己への執着?

そんなもんしてないから!!

とお思いの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

自己への執着と聞くと、自己中心的な人がイメージされます。

一般的なイメージとしての特徴はこんな感じ。

・横暴な人

・集団の輪を乱す人

・自分の事しか考えていない

・他の人の迷惑を考えていない

本書では、それらの定義として『課題の分離が出来ておらず、承認欲求に囚われている人』としています。

承認欲求に囚われている人の思考は以下の通りです。

・自分がどれだけ注目されているか?

・自分がどう評価されているか?

・自分の欲求をどれだけ満たしてくれるのか?

そこにしか目がいっていません。他の人を見ているようで自分しか見えていないのです。

共同体感覚が分かる3つのポイント

自己への執着がどのようなものか、ご理解頂けたかと思います。

この状態から、他者への関心へ変わっていく為にはどうしたらよいか?

その為には、3つのポイントを抑える必要があります。

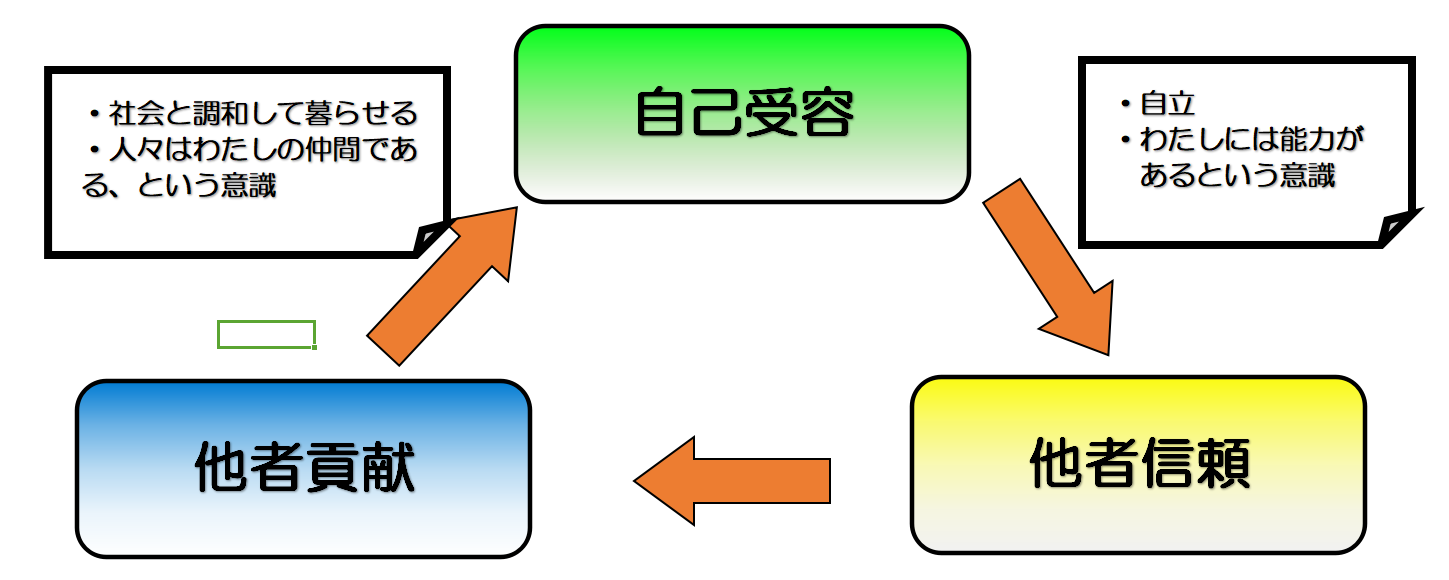

それが『自己受容』と『他者信頼』、『他者貢献』になります。

具体的に解説していきましょう!

自己受容とは?

自己受容?

自己肯定感みたいな単語は聞いたことあるけど・・・

何が違うの?

自己肯定と自己受容は、語感は似ていますが意味は全く違います。

自己肯定は『自分が自分であることに満足し、価値ある存在として受け入れられている状態』を

指します。自己肯定は理解するのにいくつかの段階があります。

一方の自己受容は、出来ない自分をありのままに受け入れる事です。

この二つの違いは何か?

先程も軽く触れましたが、自己肯定は、『自分に満足する、ありのままの自分を受け入れる、

自分に価値があると信じられる』などのいくつかの段階を経て満たされていくものです。

自己受容もその中の一つになるのですが、『ポジティブな面もネガティブな面もありのままに受け入れる』事を指します。

本書では自己肯定について以下のように紹介されています。

自己肯定とは、出来もしないのに「私は出来る」「私は強い」と自らに暗示をかける事です。 引用:嫌われる勇気より

始めにやるべきは、『自分のできる事と出来ない事を受け入れて、出来るように前進していく』

自己受容の考え方なのです。

人間ですから、誰しも欠点の一つや二つあります。

完全無欠、非の打ち所がない人間などこの世にいません。

出来ない事を出来るようにしていく事が重要なのです。

他者信頼とは?

近寄ってくる奴は誰でも信用しろってことか?

騙したり利用する奴だって寄ってくる!

そいつらさえも信用しろってのかよ?

他者信頼と聞くと、そんなイメージを抱く方も多いと思います。

ですが、『信用』と『信頼』は言葉の意味が違います。

ここから3点、信用と信頼の違い、信頼の逆は?、課題の分離と話を進めていきます。

『信用』と『信頼』の違いは○○です

信用と信頼の違いをまとめると、以下のようになります。

| 信用 | 条件付きで相手を信じる事 |

| 信頼 | 無条件で相手を信じる事 |

二つの違いは、相手を信じる為の条件の有無です。

信用の場合、分かりやすいのが銀行からお金を借りたい場合。

なるほど

○○株式会社の△△(役職)ですか・・・

分かりました、お貸ししましょう

これだけ聞くと、まだしっくりこないと思います。

では、信頼の対義語へと話を進めましょう。

信頼の対義語は〇〇である

信頼の対義語、それは懐疑になります。

(意味:ある物事や概念について、疑問を持っているように見受けられること)

対人関係の基礎に懐疑を置いた場合、他者を、友人を、家族や恋人までも疑いながら生きていることになってしまいます。

相手も、あなたが疑っていることをすぐに察知します。

そんな対人関係から前向きな関係を築けるでしょうか?絶対無理です。

あくまでも『課題の分離』

でも一方的にこっちが信頼してても

向こうが裏切るかもしれんだろう?

こっちだけが一方的に損するだけじゃん・・・

とお考えではないですか?

その考え、『課題の分離』が全然できていません。

裏切るかどうかは、あくまでも相手の課題です。

あなたの課題は、『あなた自身がどうするか?』を考える事のみ。

あなたが裏切らないというのなら、

わたしもあなたに与えましょう

この考え方は、裏切らない、という条件のもとに信じる事になるので、信用になります。

裏切られることの恐怖を踏み越える勇気は自己受容から生まれます。

あなたが自分に出来る事と出来ない事が分かっているからこそ、

相手からの申し出に対して行動を起こすことが出来ます。

『裏切り=他者の課題』という認識がないから、他者信頼に踏み込む事が難しくなってしまうのです。

他者貢献とは?

他者貢献とは、仲間である他者に対して働きかけ、貢献しようとする事を指します。

何だよ、課題の分離とか言っといて

自己犠牲の精神で周りに尽くせって事かよ!

矛盾しまくりじゃねぇか!

ブチ切れるのは、まだ早いですよ。

共同体感覚は『私は誰かの役に立っている』と思えた時に、自らの価値を感じることが出来ます。

つまり、自己犠牲のように「わたしを捨てて尽くす事』ではなく、

他者貢献は「わたしの価値を実感するためになされる事」となります。

例として、会社での仕事が挙げられます。

会社での労働は、何もお金を稼ぐためだけに行っているわけではありません。

労働によって他者貢献をなし、共同体にコミット(意味:責任を持って 引き受ける)します。

結果、「誰かの役に立っている」事を実感して自分の存在価値を受け入れているのです。

一生分のお金を稼いだ富豪が今なお、忙しく働き続ける事を選んでいるのはなぜだと思いますか?

それは「他者貢献のため」であり、「ここにいてもいいんだ」という所属感を確認するためです。

底なしに強欲なわけではありません。

そんなん・・・偽善じゃね?

いやいや、偽善とは相手を敵だと見ながらする貢献です。

相手が仲間であるなら、いかなる貢献も偽善にはならないはずです。

家族に対して、家事のお手伝いなどをするのは偽善ですか?違いますよね。

それは、家族が仲間であることを認識しているから、偽善ではないのです。

まとめ

いかがでしょうか?

これらの3つのポイントをグルグルと回り続けていく事で共同体感覚を感じていく事になります。

それが以下の図になります。

いずれも理解も実践も難しく感じられたかと思います。

それもそのはず、本書では『個人心理学は完全に理解、実践するには生きてきた年数の半分の時間がかかる』とされています。

故に、このような考え方には、早い段階で触れておくのが望ましいですね。

今日が人生の中で一番若い日です。

新しい事を取り入れて、より人生を豊かにしていただきたいです。

本書をまとめた記事がこちらにありますので、興味を持って頂けた方はこちらからどうぞ。

今回はここまで。

また別な記事でお会いしましょう!

んでねっ!

コメント